Comment disparaissent les civilisations

Allons-nous disparaître ? Cette angoisse taraude notre époque. En France, en Belgique, en Allemagne se multiplient les attentats terroristes. A mesure que s’accroît le nombre de victimes, voilà que l’impuissance et la fragilité de notre civilisation, son usure et son déclin commencent à hanter les esprits. D’autant que le paysage tout entier a de quoi inquiéter : l’Europe donne des signes de fracture, la Turquie laïque se délite, les djihadistes mènent l’assaut contre les libertés des démocraties laïques, l’égalité des sexes et les droits des citoyens. En ouvrant la focale, la peur de voir périr notre civilisation s’accentue. Car de tous les côtés nous hantent les catastrophes, cataclysmes, décompositions. Nos craintes ne se comptent plus : pandémies, invasions, dérèglement climatique, pénuries, poisons alimentaires, extinction des espèces… Chaos et déchirures occupent l’imaginaire collectif, désormais saturé de violences physiques, d’affrontements symboliques, de fractures sociales, de dislocations politiques. L’idée que nous allons mourir nous habite – de manière diffuse, mais insistante.

Jamais les civilisations ne meurent d’une seule cause, mais toujours de la combinaison de plusieurs

Nous, qui donc ? Les rejetons de la République laïque, les créations de la démocratie, les enfants de la civilisation industrielle et du monde digital, les produits de la globalisation, contemporains du nucléaire et des banquises en archipel. Pas seulement les chrétiens blancs d’Europe de l’Ouest, dont la domination éphémère n’est plus qu’un souvenir. Pas seulement les nantis, frigos pleins, et les contrées d’obèses. Il y a longtemps, déjà, que « l’Occident » (flux financiers, ordinateurs et villes-mondes) s’est étendu au Japon et à la Chine, à l’Amérique latine, à l’Afrique. A présent, des milliards d’humains sont conscients d’être embarqués sur le même bateau et trouvent qu’il tangue. Peut-être, un jour pas si lointain, parlera-t-on de nous comme on évoque les dinosaures : un univers étrange, révolu, englouti.

Qu’est-ce qui aura causé notre effacement ? Embarras du choix ! Terrorisme, crise financière, montée des océans, hiver nucléaire, guerres climatiques, virus géant, révolte des robots, fabrique d’une nouvelle espèce transhumaine… Ray Kurzweil, le « techno-prophète » de la Singularité, annonce « l’humanité 2.0 » pour les années 2040. La liste peut se prolonger, chacun la complétera à sa guise, en puisant dans les sciences comme dans la fiction. Une chose est sûre : il faudra que se conjuguent une série de facteurs. Jamais les civilisations ne meurent d’une seule cause, mais toujours de la combinaison de plusieurs. C’est ce qu’enseigne toute visite des cimetières de l’Histoire, encombrés de mondes humains disparus.

Un cimetière encombré

Dès qu’on regarde en arrière, en effet, quel spectacle ! Quantité de civilisations évanouies ont laissé derrière elles ruines, chefs-d’oeuvre et questions le plus souvent sans réponse. De grandes figures, que l’on connaît ou croit connaître, emplissent les manuels. Par exemple, la civilisation sumérienne, qui fleurit dès le quatrième millénaire avant notre ère sur le territoire de l’actuel Irak et ne fut redécouverte qu’au XIXe siècle, ou celle des Olmèques, qui domina le Mexique et fut sans doute la matrice d’autres civilisations amérindiennes évanouies, Incas ou Aztèques. En Méditerranée, l’Egypte fascinait déjà Platon ou Hérodote pour ses savoirs immémoriaux et son apparence d’éternité indestructible. Minos, en Crète, étonne par sa liberté, ses femmes aux seins nus. Mycènes, sur le continent, alimente les hypothèses les plus étranges pour rendre compte de la brusque fin de sa domination. Au nord de l’Europe, Celtes ou Vikings ont nourri eux aussi les rêves des amateurs de secrets occultes aussi bien que les études savantes de mythologies comparées. En Asie, les Khmers ont bâti un empire étonnant, dont Angkor n’est qu’un fragment admirable, minuscule au regard de ce qui a sombré.

Il y a, aussi, cet interminable chapelet de civilisations énigmatiques, dont on ne sait avec exactitude ni comment elles vécurent ni pourquoi elles ont péri. L’île de Pâques en est l’exemple type : isolée au milieu du Pacifique, habitée, florissante, puis abandonnée pour des causes qui sont encore discutées. Mais on devrait mentionner aussi les Nabatéens, dont on ne sait pas pourquoi ils délaissèrent Pétra, joyau sculpté dans les falaises dont il ne reste que la façade, à jamais pétrifiée dans ses mystères. Dans le sud des Etats-Unis, les Anasazis, dont l’anthropologue Jared Diamond a fait l’un de ses exemples favoris, sont dans un cas semblable. On ne connaît d’eux que des villages sophistiqués, édifiés à flanc de montagne, désertés bien avant que les Européens n’arrivent. Selon Jared Diamond, les rivalités avec leurs voisins finirent par les anéantir.

Il faudrait plusieurs numéros du Point pour dresser un simple catalogue des civilisations perdues. Admettons que ce soit chose faite. Plusieurs éléments essentiels resteraient à éclairer. D’abord ce qu’on entend par « civilisation ». « Il serait agréable de définir le mot civilisation avec netteté et simplicité, si possible comme l’on définit une ligne droite, un triangle, un corps chimique… » écrivait en 1963 le grand historien Fernand Braudel au début de sa Grammaire des civilisations, pour expliquer que ce n’est pas faisable. Les précisions qu’il donne ensuite s’avèrent pourtant fort utiles : une civilisation est à la fois un espace (un territoire plus ou moins vaste, qui peut aller d’une province à un empire), une société (avec ses structures de pouvoir, ses hiérarchies, ses moeurs), une économie (de subsistance, de production, d’échanges), une mentalité collective (croyances, systèmes de valeurs, schémas intellectuels). En conservant ces quatre dimensions en interaction, on évitera de s’enfermer dans des querelles sans issue autour de « l’esprit ou la matière », si l’on peut dire. Le rôle décisif, dans la vie ou la mort des civilisations, revient-il aux idées et mentalités, ou bien aux éléments matériels ? Voilà un débat du type « la poule ou l’oeuf ? ».

Suicide ou assassinat ?

Meurent-elles du dehors ou du dedans ? Voilà un autre foyer de dispute. A l’origine, les controverses du XVIIIe et du XIXe siècle à propos de la chute de l’Empire romain. Est-elle due aux Romains ou aux Barbares ? La question vaut en un sens pour toutes les civilisations. Leur disparition est-elle l’oeuvre d’agressions externes (guerres, catastrophes naturelles, épidémies, etc.) ou bien la conséquence d’un effritement intérieur (décadence, incompétence, choix désastreux…) ? Arnold Toynbee, au siècle dernier, était catégorique : « Les civilisations meurent par suicide et non par meurtre. » Cette formule de l’historien britannique, auteur d’une monumentale Etude de l’Histoire en douze volumes, parus de 1934 à 1961, est devenue célèbre. L’académicien français René Grousset, dans son Bilan de l’Histoire, publié en 1946, développa la même idée : une civilisation se détruit « de ses propres mains ». Suicide, donc, plutôt qu’assassinat. On ne saurait mieux dire : une civilisation, même sans le savoir clairement, meurt toujours de sa propre main – par manque de clairvoyance, de courage, d’endurance… L’usure interne l’emporterait sur les agressions militaires et les perturbations climatiques.

En 2005, Jared Diamond, professeur de géographie à l’Université de Californie, se pose la question : « Peut-on étudier « scientifiquement » l’effondrement des sociétés ? » Dans son livre intitulé Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, il met en lumière cinq facteurs principaux de mortalité des mondes humains. Ceux-ci disparaissent à cause de dommages qu’ils causent eux-mêmes à leur environnement, comme les habitants de l’île de Pâques qui auraient tout déboisé, ou bien à cause de changements climatiques qu’ils ne parviennent pas à surmonter, ou bien de voisins hostiles qui finissent par les désorganiser ou les vaincre, ou encore à cause de relations de dépendance envers leurs partenaires commerciaux, qui déstabilisent le système s’ils font défaut. Jared Diamond, en étudiant ces cas de figure, insiste sur le cinquième et dernier : c’est surtout à cause de leurs réponses erronées aux menaces et aux désordres constitués par les quatre précédents facteurs que meurent les civilisations. Les décisions prises par une civilisation pour surmonter les crises entraînent, à terme, sa survie ou sa mort. Si graves que soient les défis, rien n’est mécaniquement joué. Fragiles, vulnérables, les civilisations n’en restent pas moins responsables de leur pérennité ou de leur trépas.

Encore faut-il avoir conscience de sa fragilité. Or pareille conscience est récente à l’échelle de l’Histoire. Chaque civilisation a tendance à se croire éternelle. Aucune n’envisage son extinction, à l’exception de la nôtre. Rome, par exemple, n’a jamais songé que son règne s’éteindrait. Les ultimes générations ont vu un monde se déliter, mais durant des siècles, malgré les craquements, l’édifice était réputé immortel. Les années se comptaient à partir de la fondation de la Ville : il n’y avait qu’une Ville, équivalente au monde, et elle ne pouvait avoir de fin. Elle fut pourtant mise à bas. A la Renaissance, Joachim Du Bellay, dans Les antiquités de Rome, dit en poète l’étrangeté de cette mort, et la nostalgie des ruines : « Ce qui est ferme est par le temps détruit. » Quand Paul Valéry écrit au XXe siècle, en poète, lui aussi : « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles », il énonce une vérité moderne, qui est fille des sciences et des guerres.

La conscience moderne de l’Histoire

Pour qu’on s’avise du nombre et de la diversité des civilisations disparues, il aura fallu que des géographes comme Humboldt, des paléontologues comme Cuvier, des naturalistes comme Darwin fassent entrevoir l’immense profondeur de champ du passé humain. Il aura fallu que des archéologues fouillent le sol, mettent au jour des vestiges et des ruines (Schliemann découvre Troie en 1870 et Mycènes en 1874, Evans, Cnossos en 1900, etc.), et que des linguistes déchiffrent des écritures inconnues (Burnouf et Lassen déchiffrent le pali en 1832, Oppert le cunéiforme en 1855, etc.). L’idée moderne du foisonnement des civilisations évanouies s’est formée au confluent de plusieurs révolutions scientifiques, conduites par quelques Indiana Jones et une foule de savants à col dur. On ne saurait oublier le rôle des guerres modernes dans cette prise de conscience. Car, pour se savoir mortelle, il aura fallu que l’Europe frôle la mort de manière suicidaire, dans les amoncellements de cadavres de la Grande Guerre puis de la Shoah, il aura fallu qu’à Hiroshima l’humanité constate qu’elle était capable de se faire disparaître en peu d’instants et quelques bombes. Cette conscience d’être mortel – non comme individu, mais bien comme civilisation, voire comme espèce – vient donc seulement de se développer.

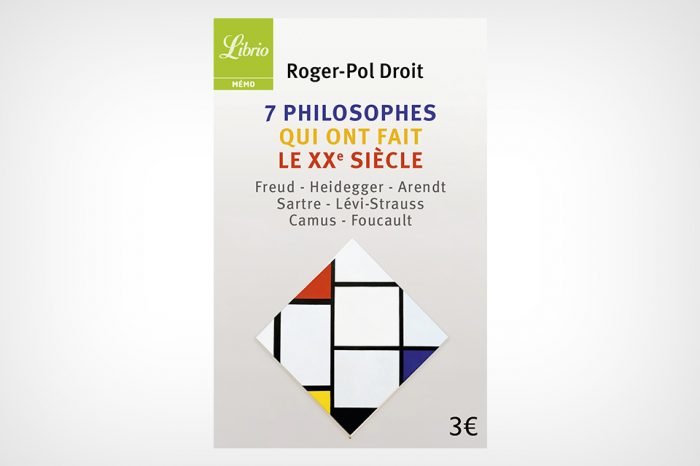

Pareille conscience recèle aussi un arrière-plan philosophique. Des philosophes, et non des moindres, ont joué un rôle essentiel dans son élaboration. Les Lumières ont commencé à y être sensibles : Voltaire prête une première attention philosophique à l’Histoire avec Le siècle de Louis XIV (1751), Condorcet en 1793 dessine son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, tandis que Bailly ou Court de Gébelin supposent l’existence d’un « peuple primitif » disparu, qui serait à l’origine de tous les autres. L’Inde antique, l’Egypte, la Chine s’intègrent peu à peu dans la perspective. Mais il importait avant tout de dessiner un progrès continu. Les civilisations s’emboîtaient donc comme des poupées russes, elles ne constituaient pas des univers distincts, éventuellement disjoints.

C’est Hegel, en échafaudant au début du XIXe siècle la première grande philosophie de l’Histoire, qui donna à la mort des civilisations ses premiers titres de noblesse conceptuelle. Son Encyclopédie des sciences philosophiques, dans ses éditions successives (1817, 1827, 1830), peut aussi se lire comme une histoire des civilisations. Chacune se construit, à ses yeux, autour d’une idée centrale, qui s’incarne dans son architecture, ses arts, ses institutions, sa morale, tout son mode de vie. Mais cet « Esprit » n’a qu’un temps. Il ne constitue qu’un pas dans la marche de l’humanité. Quand il quitte un peuple, ce dernier peut survivre mais n’a plus de fonction novatrice dans l’Histoire. Egyptiens, Grecs, Indiens existent toujours, même quand leur civilisation a disparu. Ce qu’elle avait de novateur et de vivant appartient au passé. Leur mort est spirituelle plutôt que physique.

Le mirage des lendemains qui chantent

Mais les civilisations, écrit-il, ne meurent pas pour rien. L’Histoire universelle, ce « chemin qui marche tout seul », comme dit Hegel, est rationnelle. Elle poursuit un dessein global et va vers son point d’aboutissement. Le même schéma s’impose différemment chez Marx, et chez les utopistes socialistes du XIXe siècle (Fourier, Saint-Simon, Cabet, Owen…). La marche de l’humanité a beau être scandée de systèmes effondrés, son parcours a beau être jonché de naufrages, elle marche, va quelque part – société sans classes, harmonie, Icarie, communisme… Un univers juste, apaisé, prospère, équitable, un « homme nouveau » attendent à l’horizon. Au bout du cimetière se profile, enfin, une civilisation ultime, radieuse, durable. Ce mirage a fini de nous attirer.

Le goulag, les totalitarismes, l’échec des révolutions, l’effondrement du bloc soviétique, la mondialisation… ont conduit à l’abandon de toute confiance envers des lendemains qui chantent. La conviction que notre présent n’est pas vraiment durable s’est aussi avivée. La dégradation de l’environnement, l’accroissement des inégalités, la déception ou le dégoût de la surconsommation, les craintes de catastrophes industrielles majeures ont engendré la conviction qu’un effondrement global est possible. Nous en sommes venus à penser que notre civilisation, comme toutes les autres, est mortelle, mais, comme elle englobe pratiquement toute l’humanité, que sa puissance est inouïe, hors de contrôle, destructrice, cette civilisation serait la toute dernière. Capables de tout saccager, incapables de rien rénover, nous serions condamnés à disparaître…

Il y a là une grande confusion. Cette vision met sur le même plan des registres qu’il faut absolument distinguer, sous peine de désespoir illusoire et de catastrophisme vain. Indiscutablement, notre civilisation mondialisée est confrontée à des défis majeurs. Effectivement, son mode de fonctionnement ne paraît pas tenable. Sa mutation nécessaire ne signifie pas pour autant extinction de l’humanité ni disparition de la civilisation dans son ensemble. Il est évident que nos descendants vivront dans une tout autre civilisation que la nôtre. Mais ils vivront. Sans doute nous arrive-t-il la même chose qu’à tous les mondes en crise : nous sommes incapables d’imaginer un autre univers que celui que nous connaissons. Habituellement, les civilisations finissantes se croient éternelles, professent être inaltérables.

La situation, pour nous, s’est inversée. Nous avons tendance à nous imaginer en voie de disparition, au bord du gouffre, prêts à mourir. Il n’y a que trois hypothèses possibles. La plus optimiste : nous nous illusionnons tellement sur notre mort que notre survie est hautement probable. La plus pessimiste : nous avons raison, et à cause de nous la Terre deviendra, un jour prochain, aussi glacée que la Lune. L’hypothèse moyenne est la plus plausible : nos modes de vie actuels périront, et tout le reste vivra. Comme d’habitude.