Samedi 18 avril

R.-P.

Personne ne sait de quoi demain sera fait. Ce fut toujours le cas. Aucun futur n’est certain, toujours de l’imprévu, de l’événement peut surgir. Mais on l’oublie, car les routines s’enchaînent, les cycles se répètent et la confiance s’installe.

Cette fois, nous sommes confrontés à de l’incertain – absolument partout. Sanitaire, économique, social, politique, historique. Individuellement et collectivement. De manière gigantesque et abrupte.

C’est beaucoup plus que n’en peut supporter le commun des mortels. Il faut en effet une antique fermeté d’âme pour se dire qu’on peut crever par hasard, sans raison, de manière injuste et injustifiable, et affronter cette situation sans ciller.

Peut-être une pareille fermeté d’âme est-elle totalement imaginaire, existant seulement dans les textes, et non chez les humains. Peut-être est-elle monstrueuse et inhumaine, faussement désirable.

Peu importe.

Faute de pouvoir endurer stoïquement l’ignorance, l’aléatoire, la terreur et l’incompréhension, beaucoup d’esprits faibles (mais tous les esprits ne sont-ils pas faibles à quelque degré, en quelque manière ?) vont recourir, recourent déjà, aux croyances obscurantistes, aux explications fantastiques, aux interprétations complotistes…

Je crains fortement que ce soit de pire en pire. Plus le monde va devenir pauvre, inégalitaire, violent, plus il sera crédule, fanatique et régressif. Or il y a de fortes chances que l’économie s’effondre, l’ordre social aussi, l’équilibre mental également.

Par moment, je crois voir monter un Moyen Âge, avec ses bûchers pour sorcières, ses convictions délirantes, ses bouffées destructrices, ses exaspérations démoniaques, ses saintetés effroyables.

Il aura d’autres couleurs que les précédents, d’autres moyens d’actions. Mais les mêmes yeux exorbités, la même bouche tordue.

Je n’aime pas cette idée. Je crois toutefois n’avoir pas complètement tort.

Je n’ai qu’une consolation, qui est l’autre face de l’inquiétude : personne effectivement ne sait de quoi demain sera fait.

M.

Un élastique de mon masque chinois a sauté ce matin, je respire mieux. Résultat : en acceptant ce relâchement, je triche. Mais avec qui ? Avec le virus ou avec moi-même ?

Question insignifiante qui n’aura bientôt plus d’avenir. Depuis hier, face à la levée de bouclier, Macron a rétropédalé sur le confinement des vieux après le 11 mai, pour ne pas être accusé de jeunisme avéré ou de discrimination anti-constitutionnelle. Laissant, à juste titre, chacun, jeune ou vieux, apprécier ses propres risques. Même de façon biaisée.

En raison du flou des informations dont on dispose pour apprécier rationnellement les risques, mais aussi de nos tentations de tricherie, tant la contrainte est insoutenable à long terme.

Au même moment, au nom des urgences économiques, Donald Trump appelle ce matin à « se révolter » contre le confinement. Macron ne fait que lui emboîter le pas de façon plus hypocrite et masquée – si l’on ose l’image -, en se fondant sur ce qui se pressent déjà tacitement : l’acceptation prochaine, par la société active, d’un taux élevé de mortalité liée à cette pandémie à rebonds. S’allégeant ainsi de toute entrave pour un « retour à la normale » économique, tout sentiment de culpabilité étanché. Comme un élastique qui fait boomerang.

La flambée provoquée hier par la prise de parole incontrôlée du gâteux et vaniteux Professeur Montagnier, m’a quand même sidérée.

En affirmant que le Sars V2 est une fabrication, à base de séquences du virus VIH, mises-en œuvre par le laboratoire de Wuhan à la recherche d’un vaccin contre le Sida, il a remis en branle l’avide machine à croyances, qui n’est jamais qu’une fascinante machine à fiction.

Alors que la communauté scientifique dans son ensemble a vite répondu que l’affirmation était infondée et non vérifiée, flotte le désir irrépressible pour beaucoup de vouloir y croire. Dans une ultime et paradoxale tentative de garder un semblant de maîtrise et de contrôle des événements, de leurs explications tout au moins. En se pensant responsable de tout, nous, humains, gardons la maîtrise de tout. Et comme dans la plupart des films de Science-Fiction avec apprentis-sorciers, on part à la recherche du méchant, responsable de la catastrophe pour le punir et écarter la brebis galeuse, plutôt que de supporter l’impuissance humaine devant une catastrophe essentiellement naturelle. A tout prendre, mieux vaut une fiction machiavélique inquiétante que la banale soumission à la réalité de l’heure.

Bien sûr, l’ancienne notoriété de Prix Nobel de Montagnier en 2008 ne fait qu’aggraver les choses en authentifiant la validité de sa parole. Balayant du même coup le fait que ce même scientifique a milité contre la vaccination, s’est associé aux dérives du Professeur Benveniste et de ses recherches sur une prétendue mémoire de l’eau, a prôné des traitements contre le cancer à base de jus de papaye.

Je rêve d’une sagesse mieux partagée pour temps de coronavirus implacable, alors que dans un coin de ma tête, subsiste, indéracinable, le sentiment que tout ceci n’est qu’un cauchemar. Qu’il suffit de se réveiller. Déception.

Dimanche 19 avril

R.-P.

Il arrive des aventures fâcheuses, mais peut-être utiles, à l’image des scientifiques.

Au commencement, naïvement, tout le monde faisait confiance à ceux qui savaient, experts, médecins, épidémiologistes, infectiologues. Ils étaient en mesure de dire ce qu’était ce virus, comment pouvait évoluer l’épidémie, ce qu’il convenait de faire.

Peu à peu, chacun s’est rendu compte qu’ils ne savaient pas grand chose, changeaient d’avis, se contredisaient eux-mêmes et se contredisaient les uns les autres. Ce n’était qu’une petite grippe, ce devint un fléau. Le virus affectait les vieux seulement, non les jeunes aussi. Il attaquait les poumons, non le cœur aussi, et le cerveau. Les anticorps immunisaient, non pas toujours, ni pour longtemps. Il était inutile de porter un masque, non il faut en avoir impérativement…

Discordances sur les diagnostics, les symptômes, les mesures à prendre. Désaccords sur les traitements, les possibilités de trouver des médicaments nouveaux, la création d’un vaccin…

C’est ravageur ou salutaire, selon la manière dont on regarde.

Ravageur parce que la confiance des gens envers la médecine et les chercheurs va se trouver durablement ébranlée. Au point que – faute de comprendre ce qui se passe dans ces atermoiements, tergiversations et querelles – beaucoup sans doute vont se précipiter dans les aveuglements de la colère, de l’obscurantisme complotiste et du désaveu des élites.

Salutaire aussi, pour ceux qui parviendront à en tirer la bonne leçon. La science n’est pas homogène. Ce n’est pas un long fleuve tranquille. Ni un havre d’objectivité. Plutôt un champ de batailles. Où s’affrontent toujours des camps multiples, des parts d’objectivité et d’interprétation, des connaissances et des croyances, des chiffres et des partis pris.

Imaginer qu’il en soit autrement est naïf.

Trouver une situation qui déniaise, en rappelant ces évidences, fût-ce cruellement, n’est pas forcément catastrophique. Cher payé, quand même.

M.

Aujourd’hui, Pause. Pour cause de trop de mots. De bulletins quotidiens, de conférences de presse, d’allocutions, de tribunes, de libres opinions, d’enquêtes, de courbes et de statistiques. On parle Covid, on mange Covid, on vit Covid et on en meurt aussi, au hasard.

Comme les cockers impavides, désormais je me promets de ne plus bouger l’oreille que si on me parle dépistage, traitements, vaccins, preuves à l’appui. Le reste me lasse. Ce cortège de conjectures enfilées comme des perles me désespère plus que la réalité crue. Besoin de reprendre mon souffle, ma tête. Car ce sera long. C’est ma seule certitude.

Lundi 20 avril

R.-P.

Une chose est devenue claire, ces derniers jours. Entre politique sanitaire et politique économique, il faut choisir.

Ou bien l’on préserve, à court terme, le maximum de vies humaines, en assumant le risque de milliers de faillites, d’endettements colossaux et de naufrages industriels.

Ou bien l’on relance la machine, la production, les transports, le travail et les échanges, en permettant à l’économie de survivre à peu près normalement, et l’on doit assumer des milliers de morts et de malades supplémentaires, voire une crise sanitaire effroyable.

Le choix est entre mourir prospère ou survivre pauvre.

Au premier regard, ce choix a l’air simple. Jusqu’à présent, les vies humaines ont été privilégiées. Si on a quelques vagues notions d’histoire, ce choix, qui nous paraît évident, est tout à fait nouveau. Et même exceptionnel.

Jamais, dans le cours de l’histoire, on ne vit sacrifier le cours habituel des choses à la sauvegarde des vies. L’inverse, au contraire, était la norme. On envoyait les soldats se faire tuer au champ d’honneur, les esclaves s’épuiser dans les champs de coton, les mineurs mourir sous les coups de grisou. La victoire, militaire, commerciale ou industrielle, justifiait ces vies fauchées.

C’est un grand changement que cet arrêt, mondial et brutal, de presque toute l’économie pour préserver des existences.

Ce choix paraît d’emblée plus éthique, plus humain, plus légitime. Nous sommes spontanément enclins à l’approuver.

Mais une autre hypothèse serait au moins à envisager. Celle qui supposerait qu’à moyen et long terme, une profonde désorganisation de l’économie mondiale, avec tout ce qu’elle peut entraîner de chômage, de misères, de pénurie, de famines, de guerres locales, de nouvelles maladies… puisse provoquer, directement ou indirectement, encore plus de morts que l’actuelle pandémie.

Alors le dilemme des politiques deviendrait : décider de faire mourir des gens tout de suite ou plus tard. Inversement : préserver des vies maintenant, en supprimer plus demain.

Choix incertain. Choix impossible. Choix inéluctable ?

M.

Après la soporifique conférence de presse d’Edouard Philippe, tout en atermoiements, les éditorialistes titrent ce matin sur ce choix impossible entre la « peste du virus et le choléra de la crise économique ». Ce qui se voulait un exercice de transparence a surtout souligné l’impuissance sidérée des autorités.

Seul sous-texte à retenir, l’accoutumance esquivée à la longue austérité qui pointe à l’horizon. Mais comme « il n’y a pire sourd que celui qui ne veut entendre », les rêveurs têtus de lendemains qui chantent, même déçus du peu de précisions apportées sur les modalités du déconfinement, n’ont en rien désarmé.

Ainsi, dans mon entourage, ceux qui continuent d’arpenter obsessionnellement les sites de voyage pour préparer leurs vacances annuelles, d’autres qui envisagent des destinations prochaines hors de l’espace Schengen, fermé jusqu’à nouvel ordre.

Ce qui me frappe c’est cette façon d’enjamber l’expérience que nous vivons, de refuser d’affronter l’inédit même bouleversant de cette traversée non souhaitée. Comme s’il suffisait juste de se mettre en suspens, sans rien éprouver du moment, hormis l’impatience de recommencer juste après. Ce fameux « après » fantasmé et programmé en fonction de ses capacités d’attente. Chacun, dans ses starting-blocks, prêt à se propulser à l’identique.

La philosophe Eva Illouz prédit que la responsabilité de conduite de chacun après le déconfinement sera crucialement engagée. Pour elle, nous serons dorénavant chacun responsable pour l’autre. Ces prêchi-prêcha pseudo-levinassien me lassent. Nos rares promenades dans le quartier désert, interrompues par une poignée de promeneurs, me laissent plutôt augurer que les autres deviendront instinctivement des menaces dont il faut se protéger, s’éloigner physiquement. Comme par réflexe. Je ne vois là aucun bénéfice, aucun progrès moral possible. Il y aura ou héroïsme ou méfiance, rien entre les deux.

Il est d’ailleurs très drôlele de voir comment le port du masque, les manières du masque, si l’on ose dire, parlent de chacun.

Masque triomphant, presque arrogant de son efficacité affichée à la FFP2, comme un masque à la boutonnière, masque sournois de ceux qui n’y « croient » pas, mais quand même, masque ludique qui choisit l’imprimé et la couleur pour se moquer un peu, masque indifférent de ceux qui le portent autour du cou. Enfin les sans masques, ceux qui n’en ont pas trouvé, ceux qui ne s’en préoccuperont que le 11 mai parce que pour l’instant le confinement confine même le virus…

Mardi 21 avril

R.-P.

Il paraît que les philosophes permettent de « prendre de la hauteur… » Peu importe à qui, ni pourquoi. Ce qui m’intrigue, c’est cette histoire de « hauteur ».

Je vois ce que cela veut dire : des propos différents, moins factuels, plus généraux… je crois que c’est faux.

Car la philosophie, à mes yeux, ne se tient pas sur les hauteurs. Pas de surplomb. Pas de point de vue d’en haut. Au contraire, à l’inverse, une volonté de s’enfoncer dans le présent, de mieux voir ce que nous avons sous les pieds, ou sous les yeux, ou sous la main.

La fable de la hauteur est une très vieille histoire, qui doit remonter à des exemples habituels dans l’Antiquité. Voir le monde d’en haut, discerner ses lignes de force, tout observer du sommet, largement, et non à courte vue, regard rivé sur le voisinage. Lieux communs anciens.

Mais non, décidément, désolé, ce n’est pas l’image que je me fais du travail des philosophes.

Ce serait plutôt descendre des hauteurs, aller fouiller dans ce qui se passe en bas, dans la vallée, au village, dans les maisons et les étables, et scruter, si possible, ce qui se tient derrière, et qu’on n’aperçoit pas du tout d’en haut, justement.

Derrière le virus, la vulnérabilité. Sous le quotidien confiné, les cheminements de l’ennui, de la peur et de l’espoir.

Dans le fond, j’aimerais qu’un jour on puisse dire aux philosophes « Merci de nous avoir fait perdre de la hauteur ».

M.

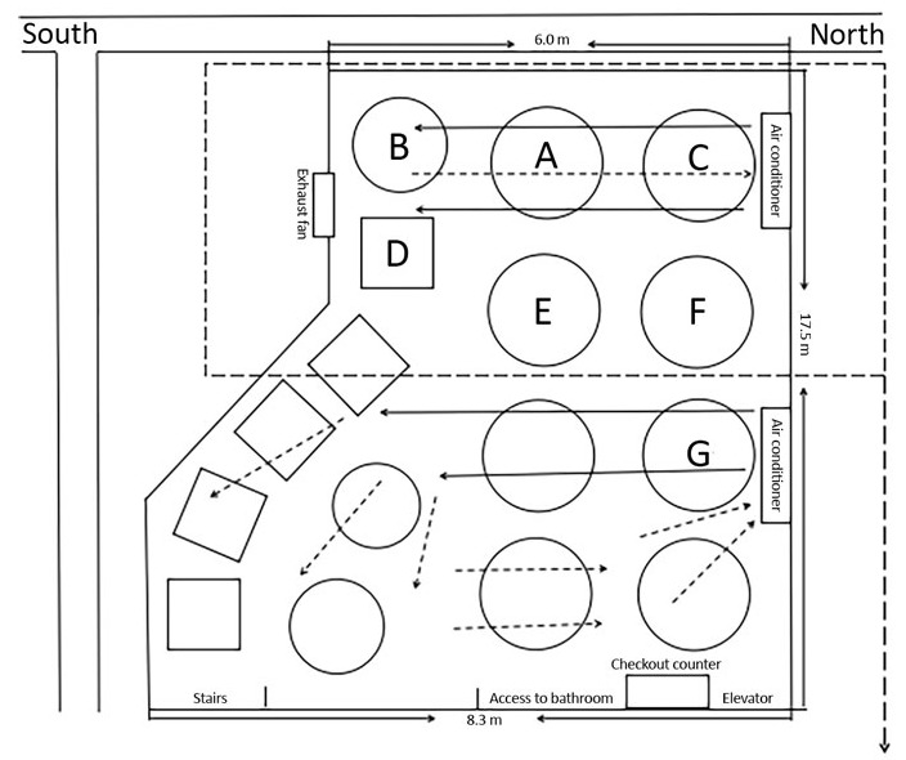

Ce sentiment de chaos du monde s’approfondit. J’ai beau me vouloir vaillante, optimiste, guerrière, je parviens de moins en moins à juguler mon inquiétude. Rien n’y aide. Hier soir, juste avant de m’endormir – bien m’en prit – j’ai lu une étude terrifiante sur le blog d’un médecin, hébergé par Le Monde, qui décrit le processus implacable de contamination en chaîne détecté dans un restaurant de Canton en janvier dernier.

Résumons : A partir d’une personne revenue de Wuhan porteuse du virus, assise à une table au centre de la salle, dix autres personnes assises autour à des tables avoisinantes ont été contaminées, dans les semaines qui ont suivi.

Schémas à l’appui, comme pour la reconstitution d’un meurtre

dans un polar d’Agatha Christie, l’hypothèse qui s’impose désigne la climatisation à air pulsé installée à ce niveau du restaurant, comme le plus probable diffuseur du virus. Le cauchemar de la contamination aérosol se confirme donc… avec son cortège de conséquences estivales sous éventuelle canicule. J’avoue avoir atteint ma capacité d’absorption de réel sans fard. Je n’ai plus que l’envie de me protéger en restant terrée à la maison. Mais combien de temps cela sera-t-il tenable ?

Chaque soir, comme beaucoup, après le shoot du bulletin mortifère de Jérôme Salomon, nous nous évadons dans les fictions en série de Netflix ou Canal Plus, sans barguigner. Anesthésiants parfaits, toujours suivis de déception. A l’instant où l’épisode s’achève, la bascule dans le réel advient. Tout revient, intact. On peut en conclure momentanément que toute fiction ne fait pas forcément trace, ne possède pas d’effet prolongé. Comme un médicament à courte durée de vie, soluble dans l’intranquillité répétée.

Mercredi 22 avril

R.-P.

Personne n’a écrit le scénario.

C’est ce qui provoque sidérations, effets de panique, moments de vertige : il n’y a PAS de scénario de cette tragédie mondiale en cours de développement.

Si quelqu’un l’avait rédigé, on pourrait en reconstituer la logique. Chercher si nous en sommes encore à l’acte I, ou déjà à l’acte II. Demander quelles sont les transitions imaginables, les péripéties possibles.

Ceux qui ne peuvent supporter le sombre éclat du hasard inventent leurs propres histoires de complots.

Ceux qui ne peuvent endurer le chaos et le surgissement de l’inédit forgent leurs propres récits de ce que demain doit être, sera forcément, inéluctablement… puisqu’ils le croient, et même le croyaient déjà.

La vraie difficulté est de comprendre que l’absence de scénario signifie que c’est nous tous qui l’écrivons, collectivement, au jour le jour, d’un bout de la planète à l’autre, sans plan, sans visibilité, sans même savoir ce que nous faisons, en tâtonnant, dans la cacophonie et le désordre déguisés en plans de bataille rationnels, scientifiques, politiques.

Bien sûr, il y a des experts compétents, des programmes d’action cohérents, des mesures pertinentes… pas question de dire que tout va, partout et tout le temps, à vau-l’eau et au hasard.

La réalité est bien plus retorse.

Les décisions rationnelles ont des effets pervers, les politiques cohérentes des conséquences en contradiction avec ce qu’elles visent. La pertinence est locale, restreinte, et s’inverse dès qu’on change de registre ou d’échéance temporelle.

L’histoire que les hommes écrivent en réponse au hasard n’est jamais, en fin de compte, celle qu’ils pensent écrire.

Sans doute le savait-on, depuis longtemps, dans quelques cercles, chez quelques philosophes. Mais ce genre de considérations n’intéressait pratiquement personne.

Il me semble que la pandémie le fait voir en grand, à l’échelle mondiale, durablement, avec des conséquences longues sur des milliards d’existences humaines.

Quand tout se sera déroulé (quand ? question insoluble, aujourd’hui), alors on pourra dire ce qui s’est passé, le sens final. On aura le scénario de l’après-coup, parce qu’il n’y en a pas d’autre.

C’est à peu près ce que dit Hegel en affirmant que la chouette de Minerve (la philosophie) se lève au crépuscule. Elle comprend l’histoire quand la journée est achevée.

Impuissance de la pensée. Puissance de la nostalgie.

En attendant, le virus se répand.

M.

Une vie entre parenthèses, c’est l’expression qui s’ajuste le mieux à cette séquence que nous vivons. A part, enclose.

Si ce journal à deux devait sortir un jour de la maison, j’aimerais qu’il porte ce titre.

Je consulte la définition du mot dans Wikipedia : « Les parenthèses sont deux signes de ponctuation — la parenthèse ouvrante « (et la parenthèse fermante) » — entre lesquelles on place le mot ou la proposition que l’on veut isoler ».

Il est bien dit « isoler ». Même si nous ne sommes pas que des mots ou des propositions mais des personnes, la métaphore fonctionne.

Je continue : « On ne met pas d’espace après une parenthèse ouvrante ni avant une parenthèse fermante ». Isolement, espace qui manque, tout y est.

Ou encore : « Entre parenthèses » équivaut à « Soit dit en passant », mais le « En passant » constitue souvent, en réalité, le fond même de la pensée, plutôt qu’une digression marginale ». Comme un mode mineur, mais plus révélateur, l’air de rien.

En poussant la métaphore, il devient possible de dire que la vie entre parenthèses révèle le fond des êtres, au-delà du circonstanciel. Quelque chose à voir avec le for (si ce n’est le fort !) intérieur.

C’est Nicolas Jenson, un imprimeur champenois installé à Venise, inventeur d’un des premiers jeux de caractères romains, qui donne aux parenthèses leur forme arrondie dès 1470. En 1530, Erasme les baptise « petite lunes » typographiques. Comme des émojis, mais plus discrets, plus réservés, moins bêtement et jaunement démonstratifs.

Mais toute métaphore a aussi ses limites, par exemple quand il est dit, pour conclure : « Lorsqu’une partie d’une partition musicale est entourée de parenthèses, cela signifie qu’il est possible de jouer ou ne pas jouer la partie située entre parenthèses au choix de l’interprète. » Sauf que nous, on n’a pas le choix…

Jeudi 23 avril

R.-P.

Trouver des masques. En acheter. En fabriquer. En échanger, en troquer, en trafiquer.

Il n’est plus question que de cela.

Où y en a-t-il ? Pour qui ? Avec quelle garantie, dans quel délai ? A quel prix ?

Quelles sont les normes, les modèles, les performances ?

Que faut-il éviter de faire ? Que doit-on impérativement observer ?

C’est désormais la préoccupation de tous.

Il y a quelques semaines, ce n’était l’obsession que des médecins de ville, des soignants, du personnel des EHPAD, de ceux qui étaient au contact direct soit de patients infectés soit de personnes vulnérables.

C’est devenu la préoccupation de tous, depuis que l’on a compris la transmission du virus par voie aérienne, depuis que le discours scientifique prescrit officiellement le port du masque partout pour tous.

Les mêmes médecins, les mêmes experts, les mêmes responsables politiques expliquaient il y a peu de temps que les masques étaient inutiles, puis que c’était une habitude asiatique qui n’était pas la nôtre, ensuite qu’ils n’étaient indispensables que pour protéger les autres si on se trouvait soi-même infecté… Finalement, c’est devenu indispensable, universel et urgent.

Alors la circulation s’organise, tant bien que mal. Les conseils de fabrication se multiplient. Les normes aussi. Les erreurs également. Sans oublier les commandes et les essais.

Il se pourrait que le temps qui vient reste un jour comme celui du masque, visage invisible, yeux émergeant au-dessus du tissu, ouate, cellulose, polypropylène, molleton…

A tous les masques de l’histoire, ceux du théâtre grec, des sorciers d’Afrique, du carnaval de Venise et des soirées galantes, nous sommes en train d’ajouter celui du Covid et de la peur. Celui de la prudence malhabile et de la protection tâtonnante, sauvegarde de la vie maladroite, cotonneuse et blanchâtre.

Comme l’époque ?

M.

Pour me donner du courage, je me suis fixée comme objectif le rêve d’un voyage en Italie dès que cette épreuve sera terminée. Une façon de borner le calendrier évaporé, de prendre date en pariant sur une issue heureuse dont je n’ai pas les clés.

Oui, j’aimerais vraiment traverser tout cela pour pouvoir retrouver l’Italie. Revoir Florence, Milan, Venise ou Trévise. Découvrir Mantoue et Lucques. Les places et les arcades. Les ocres et les persiennes, les petits bars et les marchés. Spremuta d’arancia et grazia lei. Ma familiarité intime avec ce pays de cœur.

Soudain resurgissent et se superposent ces images lancinantes du mois de mars dernier. Un autre temps déjà, un autre monde, le nôtre dorénavant, celui d’une Italie à genoux, hôpitaux suppliciés, sous l’envolée des courbes mortelles.

Mon Italie aura-t-elle résisté au naufrage ou la retrouverai-je balafrée, étonnamment silencieuse, déboussolée ? Combien de temps perdurent les stigmates d’un virus ? Tous ces morts escamotés, ici, à Milan, Madrid, New York ou ailleurs, accepteront-ils la discrétion qui leur est imposée pour ne pas déranger ? L’insouciance retrouvée, si elle advient, aura quelque chose de féroce.

Mais, pour l’heure, je m’accroche mentalement à l’Italie.

Vendredi 24 avril

R.-P.

En fait, c’est aussi le lien entre solide et fragile qui est en question. Entre les organismes, ceux qui tiennent et ceux qui craquent sous la rencontre du virus. Mais aussi dans la représentation que l’on se fait de la société, de l’histoire, du temps, de la puissance technique, de l’humanité en général.

Sur le versant fragile, on se persuade peu à peu, ou très vite, que le choc va emporter notre civilisation, bouleverser en profondeur l’histoire du monde, voire anéantir l’espèce humaine, de proche en proche, par une cascade d’effets qu’aucune action ne viendrait arrêter.

Sur le versant solide, on fait confiance à la puissance et à la force d’inertie du monde naturel et du monde humain, jugeant que si la perturbation est violente en surface, elle est sans impact réel sur la vie dans son ensemble, ni sur le cours de l’expansion technique, ni sur l’industrie et la démographie.

Conviction que tout va craquer contre conviction que tout va tenir.

Chacune de ces croyances se tient ancrée dans un terreau dense et complexe de tempérament, d’itinéraire, d’héritage, de réflexion.

Il se pourrait malgré tout qu’aucun de ces deux versants ne soit dans le vrai. Le cheminement réel des événements répartira peut-être craquements et résistances tout autrement que nos regards ne l’imaginent.

Mais, par définition, même si nous en devenons conscients, nous n’en pouvons rien savoir.

Alors, nous continuons, inévitablement, à imaginer demain, avec nos penchants et nos limites, fragile ou solide.

M.

Confinement ou déconfinement progressif, par régions ou non, école ou pas école, pas de masques puis des masques, un mètre de distance et puis finalement deux mètres, tests ou pas tests, chloroquine, antiviral puis ni l’un ni l’autre… Tels les soldats d’une armée en déroute, nous naviguons entre ordres et contre-ordres. D’abord indulgents devant les premiers égarements, puis perplexes, enfin égarés. A en avoir le tournis.

Aucune ligne – même Maginot – à laquelle s’accrocher ne résiste. Comme si l’addiction à l’anxiété devenait le seul carburant de l’aventure. Les sondages entérinent, chaque jour qui passe, cette méfiance à l’égard des autorités qui, d’une communication brouillonne ou du brouillage des pistes, ont fait une arme de gouvernement.

A cet égard, la lecture du fascicule de l’Afnor sur les normes à respecter pour oser fabriquer un masque fut hier une expérience presque traumatisante, me laissant absolument découragée. Comme le sentiment que je ne serai jamais à la hauteur d’une telle tâche. Or, les masques manquent ou se trafiquent à prix d’or sur le net – près de 20 euros – l’unité, jetable.

36 pages donc d’un livret qu’il a d’abord fallu quémander en s’inscrivant sur le site de l’institution, soupçonneuse ou insuffisamment généreuse pour nous l’offrir directement.

Dès les premières pages, on subit, stoïque, une avalanche de détails techniques sur le filtrage de l’air, sur les qualités comparées des matériaux adéquats ou pas, avant d’en arriver aux schémas de fabrication totalement abscons, à tel point qu’on se retire sur la pointe des pieds, désespérée de ne pas avoir fait Arts et Métiers plutôt que Droit à la fac.

Dénoncer cycliquement les ravages de la bureaucratie française dans certains secteurs était jusqu’à présent un exercice de style imposé pour tout éditorialiste qui se respecte, les vivre en ce temps de manque et d’absence de repères a quelque chose de cruel, d’indécent.