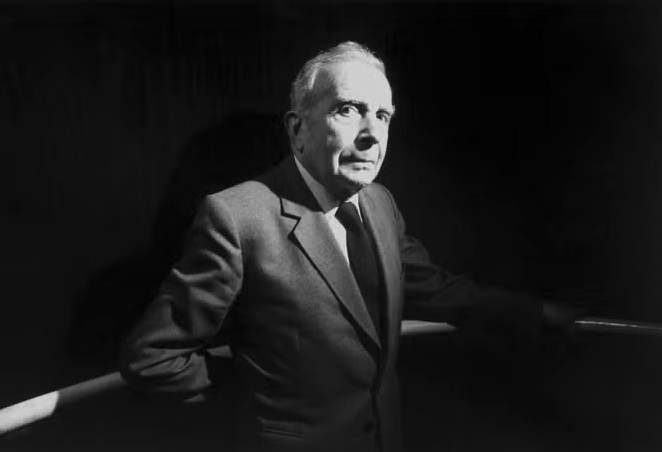

MAUSOLÉE DE PAPIER POUR GEORGES CANGUILHEM

C’est une entreprise d’un autre temps. Entamée il y a presque quinze ans, la publication des Œuvres complètes du philosophe français Georges Canguilhem (1904-1995) est aujourd’hui achevée. Six forts volumes, quelques dix mille pages, des découvertes à n’en plus finir. L’homme était connu, l’œuvre était ignorée, du moins dans son ampleur et dans sa diversité.

On savait que ce normalien, élève d’Alain, condisciple de Sartre et de Nizan dans les années 1920, agrégé de philosophie devenu ensuite docteur en médecine, héros de la Résistance, avait finalement marqué l’histoire de l’institution philosophique en France. Inspecteur général, président du jury de l’agrégation, successeur de Bachelard à la Sorbonne, il passait pour éminence grise redoutée – non sans raison ; ses jugements tranchants étaient effectivement redoutables. En tant que chercheur, il était connu pour ses travaux en histoire des sciences : sa thèse sur La formation du concept de réflexe au 17e et 18e siècle (1955, Vrin Reprise 1999) faisait référence, son livre sur Le Normal et le Pathologique (1966, PUF, Quadrige, 1991) était un classique.

Mais personne, ou presque, ne connaissait vraiment l’acuité d’une œuvre qui s’étend sur presque trois quarts de siècle. En lisant les articles, les conférences et les correspondances du philosophe, on constate qu’il aborde des sujets contemporains – épistémologiques, mais aussi politiques, moraux et sociaux – avec une lucidité rare, une clarté exemplaire, souvent un humour inattendu. Dans le dernier tome qui vient de paraître, on retrouve cette ironie caustique dans sa correspondance avec certains de ses anciens étudiants, thésards ou collègues. Ils se nomment, excusez du peu, Michel Foucault et Michel Serres, Pierre Bourdieu et Louis Althusser, Jean Wahl et Dominique Lecourt, sans oublier Jacques Bouveresse et Jacques Derrida. Canguilhem écrit à ce dernier, en 1990, « je me suis un peu consolé en voyant combien, malgré votre attention à Heidegger, vous restez attaché à Kant. »

Ce qui frappe le plus, finalement, c’est l’attachement constant de Canguilhem à la philosophie dans ce qu’elle a d’absolument vivant, de vital, aux antipodes de ses scléroses académiques et de ses dérives verbeuses. C’est ce que confirme notamment une conférence remarquable de 1948, prononcée à Strasbourg, où le penseur soutient l’idée que toute démarche philosophique ajoute à la question de la connaissance celle de son but, de son sens dans l’action. L’indifférence à la philosophie, à ce qu’elle incarne de crucial, se révèle alors négligence mortifère, cécité envers des « attitudes devant la vie » incarnées par les grand penseurs et leurs écoles, leurs manières d’aborder « la mort, l’échec, les passions, la guerre » ou encore « la servitude ou le pouvoir », les jeux et enjeux de « la misère et la richesse », ou ceux de « la haine et l’amour ».

Flamme et droiture ont animé de bout en bout cette vie, comme ces milliers de pages en témoignent. À vingt et un ans, en 1925, le tout jeune homme exprimait déjà sa conviction en ces termes : « On croit que chacun, sans grand effort et avec seulement un peu de bonne volonté et de franchise, reconnaîtra très vite combien la lecture attentive de quelques fortes pensées est capable d’affermir le jugement contre les lieux communs, et engage à l’action envers et contre les passions de toutes sortes ». Cette phrase a tout juste cent ans. On aimerait qu’elle fût plus actuelle que jamais.

ÉCRITS PHILOSOPHIQUES COMPLÉMENTAIRES, CONFÉRENCES PUBLIQUES, LETTRES CHOISIES

de Georges Canguilhem

Textes présentés et annotés par Camille Limoges et Pierre-Olivier Méthot

Œuvres complètes, Tome VI

Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 1676 p., 42 €