Tous chenilles ? Tous papillons ?

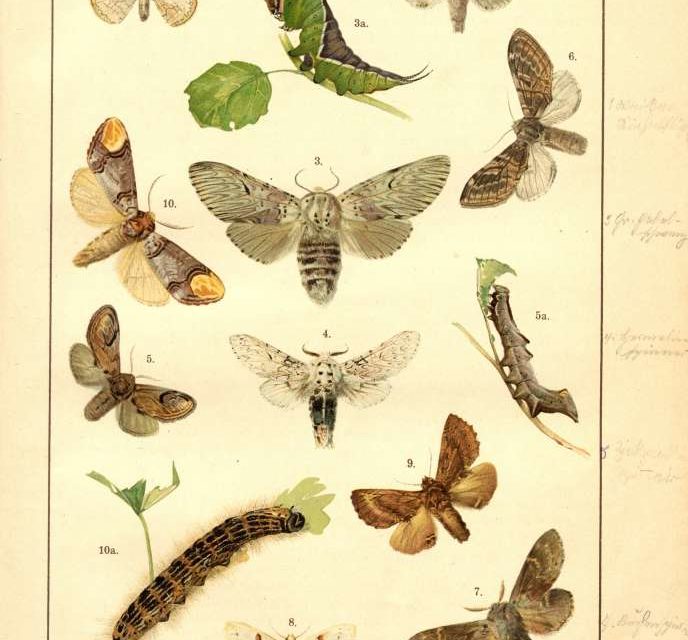

La chenille rampe, le papillon virevolte. Elle se traîne à terre, lui se meut dans les airs. Leurs apparences sont dissemblables, leurs milieux et leurs gestuelles aussi. Pourtant, au cœur de ces deux organismes, un seul être poursuit une même vie. Au milieu de son parcours s’est accomplie une profonde métamorphose, dont le cocon a été le réceptacle protecteur. Cet exemple simple permet d’entrer dans Métamorphoses, dernière méditation du philosophe Emanuele Coccia.

En fait, sa réflexion va bien au-delà des aventures des lépidoptères, si frappantes qu’elles soient. Ce penseur atypique et remarquable, à qui l’on doit notamment La vie sensible (Payot et Rivages, 2010) et La vie des plantes, une métaphysique du mélange (Payot et Rivages, 2016), soutient aujourd’hui que les métamorphoses constituent l’essence même de la vie. Il tire de cet axiome des conséquences surprenantes.

Un grand avantage de sa démarche, fort audacieuse, est de mettre radicalement en cause la clôture de l’individu et celle des espèces. Nous croyons être nés quelque part, à un moment précis, dans une espèce animale à nulle autre pareille. Nous imaginons être uniques, destinés à croître, à décliner, finalement à mourir. Voilà, pour Coccia, autant d’erreurs, d’illusions et de faux semblants.

A ses yeux, la vie ne fait que se transformer. Notre naissance est seulement une inflexion, dans un carnaval qui a des millions d’années. Notre identité génétique est faite de bric et de broc, des processus de rajeunissement et de dégénérescence luttent en permanence au cours de notre existence transitoire. La mort même, qui met un terme à « notre » vie, poursuit « la » vie, la prolonge, l’accompagne vers d’autres métamorphoses.

Il n’y aurait donc qu’une seule vie, entrainée sans fin dans un tourbillon de transformations, d’espèce en espèce, de masque en masque, traversant un carnaval de multiplicités, d’échanges, de mutations incessantes. Les barrières entre espèces seraient finalement imaginaires. Toutes les réalités que nous croyons exclusivement nôtres seraient interspécifiques, composées d’emprunts et d’hybridations. « Nous sommes tous une même monde et une même substance », écrit Emanuele Coccia. Tout – les organismes vivants, les éléments inertes, la Terre, le cosmos… – ne formerait ainsi qu’un seul et unique « moi », indéfiniment métamorphosé en myriades de déclinaisons dissemblables.

Voilà qui semble astucieux, peut-être trop. Pas spéciste, certes, mais sans doute spécieux. Car le philosophe, comme emporté par son élan, oublie plusieurs évidences, qui résistent. Par exemple : que le vivant et l’inerte sont distincts, que chaque humain possède une signature ADN, combinant les génômes de ses parents pour un résultat malgré tout unique, que les espèces, ne se transforment pas simplement les unes dans les autres, et ne sont pas équivalentes, même si des molécules analogues les constituent… Et pourquoi la vie serait-elle nécessairement une, et non multiple ? Et comment étendre la notion de « moi » à l’univers entier ?

Bien sûr, pour s’aventurer dans une réflexion originale il faut souvent pousser le bouchon un peu loin. On saurait donc faire grief à Emanuele Coccia de son esprit d’aventure. Mais le bouchon, cette fois, paraît hors de contrôle. On ne sait plus vraiment s’il est chenille, papillon, réflexion, stimulation ou démesure.

MÉTAMORPHOSES

d’Emanuele Coccia

Bibliothèque Rivages, 240 p., 18 €